2024.08.07

2024.08.07

8月1日,生态环境部官方网站发布《中华人民共和国生态环境部和欧盟委员会关于加强碳排放权交易市场合作的谅解备忘录》中文版全文,中方和欧盟将在以下领域交流信息、经验及专业知识,并增进相互了解:

(1)碳排放权交易相关政策设计和规则制定;

(2)负责碳排放报告、核查、机构认可和交易的实施、履约和执法的管理机构和管理制度;

(3)碳排放权交易市场和配套政策的关系,包括碳排放权交易市场与电力市场的关系,以及与可再生能源绿色电力证书制度之间的关系,均可以从中欧能源合作平台的工作和成果及可再生能源政策的发展中受益;推动各利益相关方,特别是中欧双方的相关机构、行业、企业、专家之间的交流研讨;为碳排放权交易全面合作提供必要的指导。

中华人民共和国生态环境部和欧盟委员会关于加强碳排放权交易合作的谅解备忘录

一、目 的

中华人民共和国生态环境部和欧盟委员会(以下简称“双方”)以中欧气候变化伙伴关系和双边合作项目为基础,希望加强在碳排放权交易方面的战略合作,以此作为应对气候变化的重要政策工具,以具有成本效益的方式减少温室气体排放。双方充分认识到应对气候变化的紧迫性和全面实施《巴黎协定》的重要性。双方认为碳排放权交易代表了减少温室气体排放的具有成本效益的工具,将为碳中和/气候中和经济及低碳技术的必要创新和使用作出贡献。

在中国全国碳排放权交易市场2021年成功启动运行和欧盟2023年最新完善的碳排放权交易市场的基础上,双方一致认为有必要加强两个全球最大的碳排放权交易市场之间的合作。

鉴于此,双方设想采取进一步的行动,并相信更为全面的碳排放权交易市场合作将有助于中欧双方互利共赢,也有助于促进全球碳市场机制的发展。

二、对话领域

自2018年最初版本的谅解备忘录签署以来,碳排放权交易政策对话的举行富有成果,双方受此鼓舞,积极想要在以下方面加强对话:

(一)中国和欧盟碳排放权交易具有成本效益的实施;

(二)在中国和欧盟,促进碳排放权交易分别作为预期和至少保证电力行业排放在达峰后实现有意义的绝对减少、应对气候变化的有效政策和管理工具;

(三)全国温室气体自愿减排交易(CCER)的作用;

(四)碳排放权交易市场之间全面合作可以实现以下目的:

1.解决碳排放权交易面临的共同挑战;

2.讨论中国和欧盟碳市场的扩大,包括在中国和欧盟碳排放权交易市场中纳入新行业。

三、实施的形式

实施的形式包括但不限于:

(一)年度政策对话机制由中华人民共和国生态环境部应对气候变化司和欧盟委员会气候行动总司牵头,在中国和欧盟轮流举办,目的在于:

1.在以下领域交流信息、经验及专业知识,并增进相互了解:

(1)碳排放权交易相关政策设计和规则制定;

(2)负责碳排放报告、核查、机构认可和交易的实施、履约和执法的管理机构和管理制度;

(3)碳排放权交易市场和配套政策的关系,包括碳排放权交易市场与电力市场的关系,以及与可再生能源绿色电力证书制度之间的关系,均可以从中欧能源合作平台的工作和成果及可再生能源政策的发展中受益。

2.推动各利益相关方,特别是中欧双方的相关机构、行业、企业、专家之间的交流研讨;

3.为碳排放权交易全面合作提供必要的指导。

(二)为了实现以下目的,联合组织研讨会、专题会议以及有可能的其他形式的合作:

1.加强中国和欧盟碳排放权交易相关能力建设,提升整体表现;

2.为更加全面的碳排放权交易技术合作奠定基础,包括:

(1)研究碳排放权交易制度的设计、配额分配方法、市场监管机制,监测、报告及核查等机制;

(2)促进碳排放的统计核算以及体现产品碳排放和碳成本的核查技术规范的双方互认。

(三)与碳排放权交易相关主题的联合研究活动和特设工作组。在此背景下,双方欢迎正在进行的合作项目以及预期开展的活动。

四、最后条款

本谅解备忘录取代2018年7月16日签署的最初版本。

本延长的谅解备忘录下的合作自签署之日起开始,持续五年,除非一方在期满之前终止参与。本谅解备忘录不构成国际法下的任何权利和义务。

本谅解备忘录表明双方加强碳排放权交易合作的共同意愿。

本谅解备忘录于2024年6月18日在布鲁塞尔签署,一式两份,每份均用中、英文写成,两文同等作准。

如果中欧双方实现组织与产品层面碳核算的互认,将意味着中国企业在国内的核算结果(应该要经核查或者认证)可以直接被欧方认可,不用再付出大量的CBAM咨询服务及碳足迹/EPD等制度化交易成本,有利于中国出口企业,有利于中国国内碳相关咨询、数字化等企业,有利于中欧在气候上的合作,并为其他领域合作创造条件。

2023年5月,欧盟碳边境调节机制(Carbon Border Adjustment Mechanism,CBAM)法案正式生效:2023年10月1日起,CBAM正式进入试运行阶段,过渡期到2025年底,2026年1月起开始全面实施。CBAM正式实施后,将对部分进口商品的碳排放量征收税费,当前覆盖“电力、水泥、钢铁、铝业、化工、氢”六大行业,相关企业须对其商品生产对应的碳排放量进行监测和报告。

2023年8月,欧盟委员会欧盟公布了《CBAM过渡期实施细则》(以下简称“CBAM细则”)。细则规定了欧盟的进口商是CBAM的申报主体,承担CBAM报告申报、购买证书履约的义务;生产商(设施运营商)有义务监测和收集相关碳排放数据,并向进口商通报数据。实施细则对相关排放量的计算及取数方法、碳排放因子、监测和报告的内容与格式等进行了详细的规定,本报告将聚焦CBAM细则的碳核算部分,对其核算方法以及针对生产商的监测、取数与报告的规则进行全面分析,以帮助企业更好地理解CBAM及欧盟相关政策的底层逻辑和要求,建立满足国际合规要求的碳数据管理体系。

CBAM要求计算的为产品的隐含碳排放(embedded emission),其常与“产品碳足迹”的概念混淆。实际上,CBAM法案是欧盟碳市场(EU ETS)的配套立法和补充机制,其本质可以理解为把进口产品的生产置于EU ETS中进行履约。因此,CBAM的核算方法及监测、报告与核查(MRV)体系都尽可能地与EU ETS保持一致,即遵循“组织碳足迹”的核算框架与规则。而与之对比的“产品碳足迹”,则专注个产品或服务在其全生命周期中产生的直接和间接排放量。与此同时,在当前欧盟的“绿色贸易壁垒”政策法规中,循环经济行动计划(CEAP)陆续颁布了针对电池、包装、纺织品等终端产品的相关法案,以产品的碳足迹和其他环境足迹为抓手提出相应要求。总体来说,CBAM(以及EU ETS)以排放设施为对象,而CEAP关注的是产品层面的环境足迹,以全生命周期评价(LCA)方法为基础。

在核算范围上,CBAM核算范围介于组织碳排放与产品碳足迹之间,对产品的下游排放(使用和生命周期结束阶段)、上游的运输及进一步过程均未被纳入。其系统边界为生产企业自身运营边界内的生产装置,以及边界外相关前体(precursors,产品的原辅料)的生产。

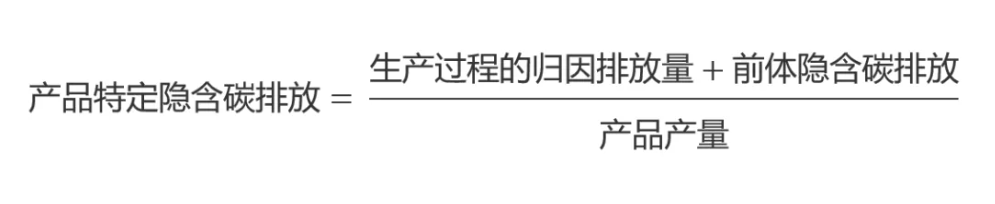

在计算逻辑上,CBAM采取“自上而下”的计算模式:起点是计算生产设施的直接和间接排放,然后将排放分摊(“归因于”)到各工序(生产过程)和相应产品。最终CBAM要求申报的某产品的特定隐含碳排放可表示为:

在计算步骤上(对生产商),可以总结为:

1)定义系统边界、生产路线和工序;

2)指定监测计划并开展数据收集;

3)确定设施的直接排放和间接排放;

4)将设施的直接和间接排放归因于工序;

5)计算商品的隐含碳排放及特定隐含碳排放;

6)报告与沟通。

其中,对于我国的生产商来说,制定监测计划并开展监测是当前的一项重点任务。CBAM要求非欧盟国家的相关产品生产商建立符合要求的MRV体系,监测内容至少应涵盖:

1)设施层面燃料燃烧和材料煅烧的直接排放;

2)与热流量相关的直接排放;

3)与电力消耗相关的间接排放;

4)前体的消耗量及其隐含排放(如相关)。

对于设施直接排放的计算,CBAM允许生产商使用基于计算的方法(因子法或质量平衡法)、基于测量的方法和细则外其他非欧盟国家的监测与报告方法,前提是该方法在合格的MRV体系(包括强制碳市场、加入CDM机制监测计划的项目)下且得出的排放数据覆盖范围和数据准确性与CBAM相似。但自2025年1月1日起,欧盟只接受CBAM官方的监测与报告方法。

对于间接排放的计算,与其他核算规则体系一致,采用电力消耗量与排放因子相乘。对于电力排放因子,CBAM细则规定:1)采用基于生产所在国家(地区)的电网平均水平的排放因子。欧盟委员会在CBAM过渡期登记平台中提供了各国电网平均排放因子的默认值,来自国际能源署(IEA)公布的各国五年平均数据。此外,也可以选择来自公开发布的数据库的排放因子(可能需要补充材料)。2)在以下情况应使用实际的排放因子:一是生产设施所用电力与发电来源之间存在直接的技术联系;二是所用电力的采购方式为直接签署购电协议(PPA)。

对于我国绿电交易机制下的绿电是否可被CBAM机制认可为PPA的一种,是国内生产商普遍关注的问题,但相关明确的细则仍尚待出台。当前CBAM细则对于PPA的定义和使用规则有两条:一是由发电方和用电方直接签署,二是由电力供应商提供电力排放量和计算因子所用的实际参数。由此可以看出,CBAM规则的核心要求是对实际间接排放核算进行溯源,而PPA在CBAM中主要承担的是明确电力来源和电量以计算实际隐含间接排放的功能。因此,即使我国绿电机制与国际PPA规则在设计目的、合约模式和价格机制等方面存在差异,本报告认为在原则上也应被CBAM接受和认可。

在设施排放的归因上,CBAM细则的附件3中对不同类别和工艺路线的产品进行了详细的规定。总体而言,相关规则需要考虑工序的系统边界内质量和能量的平衡,使得排放量在不同设施和工序间的分配尽可能公平。

在特定隐含碳排放(SEE)的计算上,需首先计算前体的隐含碳排放(如涉及),然后加到工序的归因排放量中;最后将工序层面的隐含碳排放量除以工序对应的产品数量,即可得到特定隐含碳排放量。在这一步骤中,前体和产品数量监测(数据获取)的规则是生产商应关注的重点。其中,前体的SEE应由生产该前体的设施经营者提供;如果无法获取相关数据,下游生产者可以采用欧盟发布的过渡期产品默认值,但前提是前体隐含碳排放占总隐含排放量不超过20%。对于产品数量相关数据的监测,CBAM要求应确保CBAM报告的产品数量与生产商经审计的公司财务报告一致。

对于应缴纳CBAM碳税计算,可以理解为证书数量乘以证书价格,再扣除原产国已支付的有效碳价。其中证书数量为产品的特定隐含碳排放量扣除欧盟同类产品在EU ETS下获得的免费配额,证书价格为EU ETS下配额的每周平均拍卖价格,“有效碳价”则指生产商以及前体的生产商应付的每吨实际碳价(如果企业获得的免费配额超过实际排放量会被视为并未支付有效碳价)。目前,我国的碳市场只覆盖了电力行业,未来纳入钢铁、铝等行业后,可以部分程度上进行抵扣。在当前的一级市场中,碳排放配额大多数由政府免费发放,企业并未支付对价,因此无法抵扣CBAM证书;对于在二级市场中购买碳配额的企业,由于中国的平均碳价仅为欧盟1/10,因此虽然可以抵扣,但数量有限。

作为一项全球首创的制度,CBAM规则较为繁琐复杂,因此过渡期也提供了灵活性规则,给予了相关主体一定的容错度和准备时间。一是针对过渡期的数据缺口,CBAM提供了可用于报告的默认值(缺省值),包括商品和前体的直接与间接特定隐含碳数值,或采用其他“估计”的方法,但前提仍是“估计”方法确定的排放量不能超过总隐含排放量的20%。同时应注意,欧盟委员会所发布的默认值是以相对较高的排放强度水平确定,属于“惩罚性”缺省值。二是过渡期在一定程度上承认其他的MRV体系和方法。